# タイトル: 小学校受験、親の見えない戦いの実態と向き合い方

# タイトル: 小学校受験、親の見えない戦いの実態と向き合い方

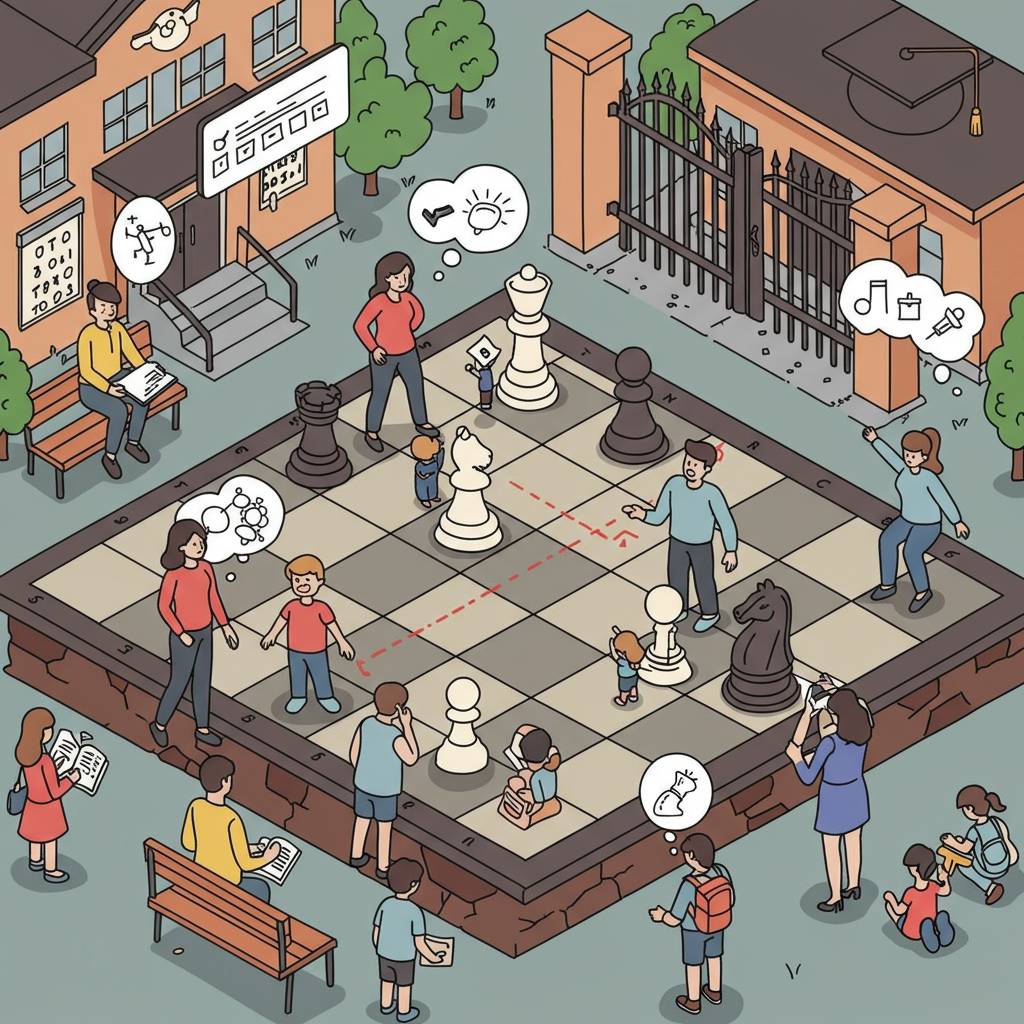

幼い子どもの小学校受験をめぐり、親たちの間で繰り広げられる「見えない戦い」。表面上は穏やかに見えても、その内側では様々な葛藤や競争意識が渦巻いています。今回は、小学校受験の世界で起こる親同士の緊張関係と、それに振り回されないための心構えについてお伝えします。

## 親たちの間で起きる「見えない戦い」の実態

目次

情報戦という名のサバイバル

「うちの子はもう百マス計算が終わったわ」「家では英語しか話していないの」

一見何気ない会話の中に、さりげなく織り込まれる子どもの学習進度。幼稚園や習い事の送迎時、ママ友との井戸端会議では、こうした情報交換が日常的に行われています。

しかし、この何気ない会話が、実は微妙な緊張感を生み出す原因になっています。他の子の進度を聞いて焦りを感じ、我が子にも同じことをさせなければと思い込んでしまう親も少なくありません。

グループ形成と孤立への恐怖

受験対策で同じ塾に通う親同士で形成される「受験グループ」。情報共有という名目で作られるLINEグループや食事会は、貴重な情報源である半面、そこから外れることへの不安も生じさせます。

「あの家は違う塾に行ったから、もう誘わないようにしよう」

「最新の模試情報を教えないでおこう」

こうした排他的な行動が、さらなる緊張を高めることになります。

見栄と競争の悪循環

「お受験用」と言われるブランド服や高級文房具、習い事の数々。経済的負担を強いられながらも、周囲に遅れをとりたくないという意識から、必要以上の教育投資に走る親もいます。

ある母親は「他のママたちが習わせている習い事を全部入れたら、週に7つになってしまった」と打ち明けます。子どもの疲労やストレスよりも、「人並み」であることを優先してしまう心理が見えてきます。

## この「見えない戦い」とどう向き合うべきか

自分軸を持つことの重要性

お受験の世界で最も大切なのは、「なぜ我が子をその学校に入れたいのか」という明確な理由を持つことです。他の親がその学校を志望しているから、有名だからという理由だけでは、長い受験プロセスを乗り切ることは難しくなります。

教育方針、校風、通学距離、子どもの性格との相性など、自分たち家族にとっての優先順位を明確にしましょう。

情報の取捨選択を学ぶ

全ての情報を鵜呑みにするのではなく、自分の家庭に本当に必要な情報は何かを見極める目を養うことが重要です。

例えば「あの塾に行かないと合格できない」という噂も、実際には様々な学習方法で合格している家庭は多くあります。複数の情報源から情報を集め、冷静に判断する習慣をつけましょう。

子どもの状態を最優先に

何より大切なのは、子どもの心身の健康です。東京女子学園小学校の入学担当者はこう語ります。

「試験当日、伸び伸びとした子どもの姿からは、家庭での適切なサポートが見えてきます。過度なプレッシャーを感じている子どもは、残念ながら本来の力を発揮できないことが多いのです」

無理なスケジュールや過度な詰め込み学習は、かえって子どもの可能性を狭めてしまう可能性があります。

他の親との健全な距離感

全ての親との関係を断つ必要はありませんが、心が疲れる関係性は適度に距離を置くことも大切です。心の平穏を保ちながら情報収集できる、信頼できる数人との関係を大事にしましょう。

慶應義塾幼稚舎に子どもを通わせているある父親は次のように語ります。

「受験期は一時的なもの。合格後も長い付き合いになる親御さんとは、受験テクニックではなく、教育観や人生観で共感できる方を大切にしていました」

## 子どもも親も成長できる小学校受験に

小学校受験は、子どもだけでなく親も成長できる貴重な機会です。他人との比較ではなく、我が子と向き合い、家族として何を大切にしたいのかを考える時間として活用できれば、たとえ結果がどうであれ、かけがえのない経験になるでしょう。

「見えない戦い」に巻き込まれず、自分たちのペースで受験と向き合うことが、結果的には子どもの可能性を最大限に引き出すことにつながります。そして何より、この過程で育まれる親子の絆こそが、子どもの将来の財産になることを忘れないでください。