目次

小学校受験シーソーができない

シーソーができない子を1人でも減らしたい|小学校受験・重さ比べ対策

「シーソーの問題になると、うちの子は止まってしまう」

「重さ比べ、どう教えればいいか分からない…」

そんな悩みを持つ保護者の方はとても多いです。

小学校受験の「シーソー(重さ比べ)」問題は、見た目はシンプルでも実は思考力と論理力が必要な難問。

でもご安心ください。

“できない子”には必ず理由があり、正しいステップで克服できます。

私たちえしん会は、そんな「シーソーができない子を1人でも減らしたい」という思いで、教え方からサポートする問題集を作っています。

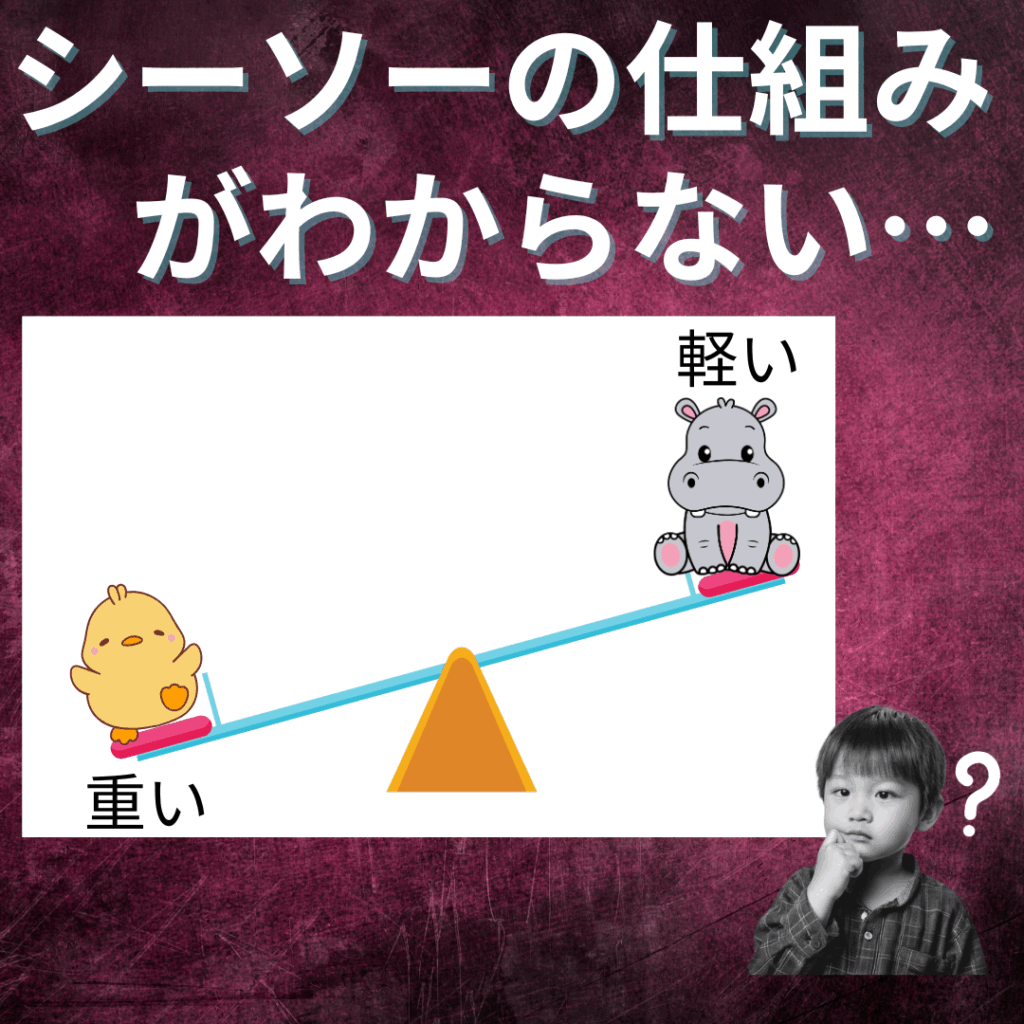

【原因①】そもそも「シーソーの仕組み」が分かっていない

子どもにとって「重いものが下がる」「左右がつりあう」という感覚は、まだ抽象的な概念です。

絵だけで学ぶのは難しく、実体験がないと理解が追いつかないこともあります。

✅ 対策:体験から学ぶ!

まずは本物のシーソーで遊ぶことからスタート。

自分の体を使って「重い方が下がる」「つりあうと真ん中になる」などを感じることで、

紙の上のシーソー問題もイメージしやすくなります。

【原因②】絵の中の「重さの抽象イメージ」が難しい

問題に描かれた図を見て、物の重さを絵から推測するというのは、

幼児にとってかなり高度な作業です。見た目に惑わされやすい子も多く、

「このリンゴとバナナ、どっちが重い?」といった直感で答えてしまうことも。

✅ 対策:問題内の「ルール」に注目!

見た目ではなく、「この中でどういう関係性があるのか?」を考えるクセをつけるのが重要です。

「何がヒントになっているのか?」を一緒に探す練習をしていきましょう。

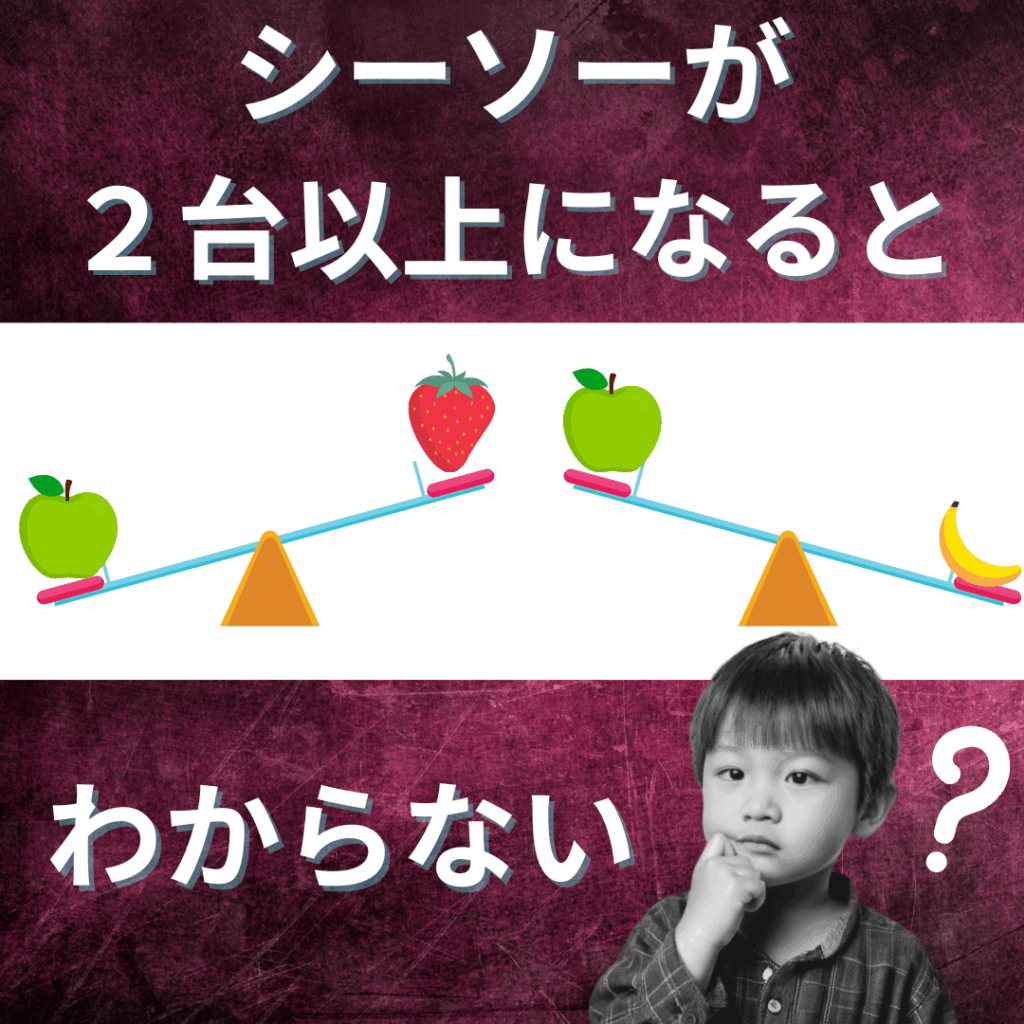

【原因③】2台以上のシーソーになると一気に混乱

「AはBより重い」「BはCより軽い」など、間接的な比較が始まると、

ぐっと難しく感じるお子様が増えます。

✅ 対策:比較関係を“つなげて”考える練習

この段階では、単に「どちらが下がってるか」ではなく、

比較関係をつなげて整理する力=論理的思考が求められます。

絵や言葉で整理しながら少しずつ練習することが大切です。

でも、、、分かりやすい教え方がわからない

『教え方』がわかれば、誰でもサポートできる

「私に教えられるか不安…」というお母さん、お父さんも大丈夫です。

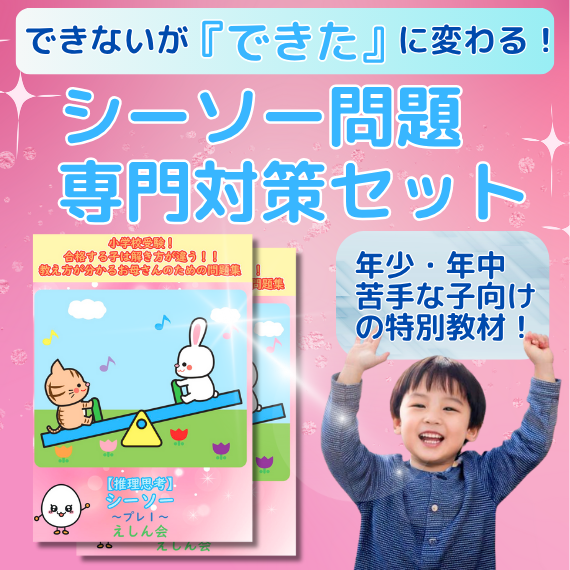

📘 『合格する子は解き方が違う!教え方がわかるお母さんのための問題集』

この問題集は、教え方までしっかり書いてあるから安心。

「どう教えればいいか分からない」を解消し、親子で取り組みやすい構成です。

「スピード法」と「比較法」でシーソーはできるようになる!

えしん会では、シーソー問題を2つの教え方で整理しています。

▶ スピード法

時間が限られた本番向け。すばやく答えを出すテクニックが身につきます。

▶ 比較法

じっくり理解を深めたいときにおすすめ。論理的に順を追って比べていく方法です。

この2つのアプローチを組み合わせることで、

基礎から応用問題まで幅広く対応できる力が身につきます。

最後に|「できない」は伸びしろです

シーソーの問題は、最初はつまずいて当然です。

でも、正しい教え方と順序で取り組めば、

“できない子”は“できる子”に変われます。

「シーソーができない子を1人でも減らしたい」

私たちえしん会は、その想いで教材を作り続けています。

📘 考え方ノート付き!【シーソー対策専門セット】(シーソー・重さ比べ)問題集はこちら

👉 『合格する子は解き方が違う!教え方が分かるお母さんのための問題集』