目次

小学校受験「お話の記憶」とは?

お話を聞いて、その内容を理解し質問に答える科目が 「お話の記憶」 です。

この課題では、

- 聞く力

- 理解力

- 集中力

- 記憶力

が同時に求められます。

小学校受験「お話の記憶」が苦手…そんなお子さまへ

「最初の方に聞い話をすぐに忘れてしまう」

「長文になると混乱する」

こうした悩みはとても多いですが、実は 正しく練習すれば必ず伸びる科目 です。

この記事では、

今日からできる練習の流れ を丁寧に解説します。

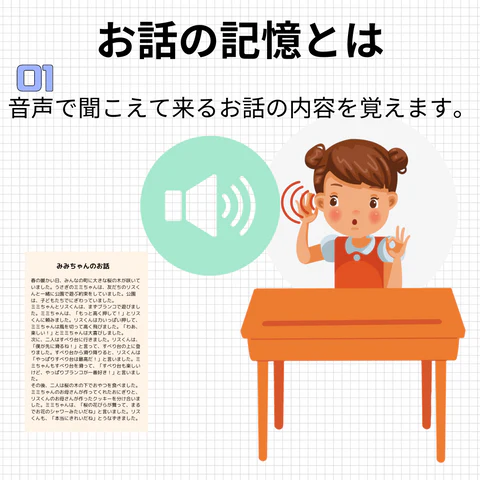

小学校受験「お話の記憶」:出題形式と重視ポイント

お話の記憶は、

「音声で流れてくるお話を聞いて、あとから質問に答える」 形式で出題されます。

形式は大きく2つ。

① 口頭回答 聞いた内容をそのまま口頭で答える形式。

② 筆記選択式 選択肢の中から正しい答えを選ぶ記述形式。

学校によっては

- 600〜1000字の長文

- 絵選択問題

- 順番並べ替え

など、応用的な出題が増えています。

お話の記憶が見ている本質

- 集中力…最後まで集中して聞ける

- 記憶力…大事な部分を覚えられる

- 理解力…情報を整理して理解できる

これは入学後の 授業を聞く姿勢そのもの と直結しています。

だからこそ、「お話の記憶」は毎年ほぼ必ず出題される重要科目です。

『お話の記憶が苦手』チェックリスト

お話の記憶ができない理由は、大きく3つに分類されます。

まずは、お子さまが どこでつまずいているのか を確認しましょう。

| チェック項目 | できている? |

|---|---|

| お話を最後まで聞くことができない | ☐ 聞き取りの集中が続かない |

| 登場人物や物・数などを聞き逃す | ☐ キーワードを覚えられない |

| 話の順番通りに内容を要約し説明できない | ☐ 記憶を整理するスキルがない |

お話の記憶を得意にするための3つのコツ

1. お話を集中して聞く力を作る

お話の記憶の8割は「聞き方」で決まります。

読む側が少し工夫するだけで、お話を聞く力が変わります。

- テレビや音がない静かな環境で、子どもの目線の高さでお話をする

- 読み手がゆっくり・分かりやすく読む

- 音の強弱・声色を変える・リズミカルに読む・擬音を使う

👉これだけで「お話を最後まで集中して聞けない」が激減します。

2. お話を“イメージ化”して覚える

記憶が定着する子は、聞いた瞬間に 頭の中で絵(映像) にしています。

- 頭の中でお話の場面を想像

- 色や形の特徴から思い出す

👉イメージ化することで、覚えられない・すぐに忘れるを減らせます。

3. 内容を整理・要約する

- 登場人物

- いつ・どこで

- 何をした

👉この“話の流れ・要点”を整理できると、長文でも応用問題にも強くなります。

自宅でできる練習ステップ

STEP1:読み聞かせ

まずは読み聞かせからスタート!子どもがお話に興味を持てるきっかけにしましょう。

STEP2:イメージづくり

- 絵や動画などを見てお話のイメージを作る

- 簡単な絵を描いてみるのも◎

- 人物+物+数を意識

STEP3:短いお話からスタート

苦手な子にいきなり長文は逆効果、短い1文を繰り返す所から。

STEP4:キーワードを強調して読む

聞き逃せないポイントを意識させる。

STEP5:読み聞かせ後に質問する

質問例:「誰が、でてきたかな?」「一番最初にしたことは何?」

この問答が“要約力”を伸ばす基礎になります。

年少〜年長の学習ロードマップ

🥚 年少

聞く力・集中力の土台を作る時期

- 読み聞かせ

- 集中力UP遊び

👉まずこの時期は、お話を聞く・集中力を育てましょう!

🐥 年中

短文〜400字の基礎固め

短いお話からスタート!基礎となる400字程度のお話を覚えましょう

👉この時期にお話を覚える基礎を積み上げます。

🐔 年長

本番レベルの仕上げ

- 600〜1000字の長文

- 絵選択などのひっかけ問題

- 並び替え・要点整理

👉正確さを身に付け本番レベルに仕上げましょう。

3分で“聞く力”がスイッチON!

お話の記憶の前にやるべき集中力UPワーク(無料DL)

お話の記憶が苦手な子多くのは「お話を聞く準備(耳を立てる)」 ができていません。

そこで、年少さんからでもできる

——無料テンプレートを特別公開中!

このトレーニングでは、

- 足ぶみ×リズムで“耳を立てる”

- 触覚×リズムで集中スイッチON

- 親子で楽しくできる記憶体操

お話の記憶の「前準備」として最適です。

📥 まずはこちらから無料DLして、今日から3分で“聞く力”を育ててみてください!

👉3分トレーニング

【教材紹介】家庭で“お話を覚える力”を育てるならこれ!

お話の記憶のコツは分かった。

でも、

- 家でどう教えればいいか分からない

- 正しいステップで練習できているか不安

そこで開発したのが、

⭐ 小学校受験初の特許取得「ピクナイズ練習法」を使った《お話の記憶問題集》

ピクナイズ練習法とは?全体像(4ステップ)

🎨 STEP1:お話を映像化(イメージ化)

する-300x300.png)

イラストで「1シーン」として理解。

🔍 STEP2:重要キーワードを正確に拾う

を「正確に」覚える-300x300.png)

- 視覚強調

- 強調音読

で重要語句(キーワード)を聞き逃さない

🧩 STEP3:要点を整理する(シーン分割)

50〜100字ごとに区切り、

“3語要約”で場面ごとに要点を整理。

🔢 STEP4:お話の順番ミスを防ぐ(色×番号)

赤① → 黄② → 青③ のように視覚的に記憶を補強。

👉 長文でも混乱しにくい理由がここにあります。

家庭での学習に最適な理由

- 年少〜年長まで段階的に伸ばせる

- 親子で楽しく取り組める

- 本番形式で練習できる

- 忘れにくい構造化された学習法

👉 詳細はこちら